„Wir sind froh, dass es hier in Odzi auf dem Gelände der Musangano Lodge aufwärts geht.“ Das sagte der Bauunternehmer. am 23.2.2022 in der ersten Pause, nach dem die ( Zahl ?)Bauarbeiter und Facharbeiter für … schon einige Stunden an dem geplanten Neubau mit ..Zimmern in dem Tagungs- und Ferienzentrum ca. 20 Kilometer vor Mutare, der viertgrößten(?) Stadt Simbabwes gearbeitet hatten. Mit dabei im Gespräch Gerd Eggert, der Anfang der 90-ziger Jahre gemeinsam mit seiner Frau Biggi Gründer von Musangano= ( Übersetzung ? = „wo Menschen sich treffen“ und der Bauingenieur Dieter Velten. Er ist seit Mitte Februar über den Senior Expert Service (SES) vorübergehend als Planungsexperte und Bauleiter im Einsatz.

Trotz aller Schwierigkeiten und Behinderungen in der Regierungszeit des vor 2 Jahren verstorbenen Präsidenten Robert Mugabe besonders nach 2001 wurde immer wieder auch mit Unterstützung von Freundinnen und Freunden aus Deutschland weitergemacht. Dazu gehörten u.a. Mitglieder der Deutsch Simbabwischen Gesellschaft (DSG), des Zimbabwe Netzwerkes, die vor allem auch mit im Land tätigen Nichtregierungsorganisationen (NRO‘s) wie Brot für die Welt, Welthungerhilfe, Weltfriedensdienst, Terre des Hommes, Misereor, etc. und einheimischen NRO’s und z.B. der Evangelisch-Lutherischen in Simbabwe zusammengearbeitet haben.

Trotz aller Schwierigkeiten und Behinderungen in der Regierungszeit des vor 2 Jahren verstorbenen Präsidenten Robert Mugabe besonders nach 2001 wurde immer wieder auch mit Unterstützung von Freundinnen und Freunden aus Deutschland weitergemacht. Dazu gehörten u.a. Mitglieder der Deutsch Simbabwischen Gesellschaft (DSG), des Zimbabwe Netzwerkes, die vor allem auch mit im Land tätigen Nichtregierungsorganisationen (NRO‘s) wie Brot für die Welt, Welthungerhilfe, Weltfriedensdienst, Terre des Hommes, Misereor, etc. und einheimischen NRO’s und z.B. der Evangelisch-Lutherischen in Simbabwe zusammengearbeitet haben.

Dr. Reinhold Hemker, langjähriger Bundestags- und vorher Landtagsabgeordneter und seit 1996 Präsident der DSG verweist u.a. auf die Schwierigkeiten, die dadurch immer wieder entstanden sind, dass seitens der Bundesregierung seit Jahren keine bilateralen Verträge im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gab und gibt. Seine Frau Kerstin, seit Anfang Februar im Auftrag des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt/Coesfeld/Borken als Projektberaterin der Ost-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Einsatz, hofft, dass die neue Bundesregierung die Politik bezüglich Simbabwe ändert. Einer der Arbeiter auf der Baustelle sagt: „Wir alle sind stolz darauf. Was wir gemeinsam bis heute hier geschaffen haben.“ Am Abend bei einem Rundgespräch unter einem mit Stroh gedeckten Veranstaltungsraum bringt der seit dem Jahr 2004 in der Musangano Lodge beschäftigte Manager für alle Beteiligten zum Ausdruck: „Wir hoffen, dass viele Deutsche wieder wie früher in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit im Jahr 1980 in unser schönes Land kommen.“ Gerd Eggert verweist auf die vielfältigen wirtschaftlichen, interkulturellen und sozialen Möglichkeiten und die Schaffung von Arbeitsplätzen wie bei dieser einjährigen Baumaßnahme auf dem Gelände der Musangano Lodge.

Am nächsten Tag kam es dann in Mutare noch zu einem Planungsgespräch mit dem Geschäftsführer der Zimbabwe Workcamp Association (ZWA) Ratherford über ein gemeinsames Workcamp mit Studierenden der Universität Münster und der Universität in Harare. Dr. R. Hemker erinnerte in dem Gespräch daran, dass es bis zum Beginn der politischen und wirtschaftlichen Probleme ab 2001 mit den Landbesetzungen und Enteignungen und besonders nach Ausbruch Corona-Pandemie regelmäßig zahlreiche Workcamps mit mittlerweile mehr als 200 Teilnehmern aus ganz Deutschland gegeben hat.

Für den Zeitraum Ende Juli bis Mitte September 2022 wird es nun wieder ein Workcamp geben, wobei ein Aufenthalt in der Musangano Lodge mit eingeplant ist. Berücksichtigung finden dabei die Arbeitsergebnisse des Seminars „Praxis der nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit“ an der Universität Münster, die sich an den Inhalten der Sustainable Development Goals (SDG’s) der Vereinten Nationen orientieren. Der 2. Geschäftsführer der Musangano Lodge, der sich noch gut an die frühere auch politisch gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Simbabwe erinnert, sagt: „Es sollten überall nicht mehr nur in erster Linie die Chinesen Hauptpartner in Simbabwe sein. Deutschland und unsere deutschen Freunde müssen wieder auch politisch eine größere Bedeutung bekommen.“ Informationen über die zukünftigen Planungen für Reisen, Projekte, interkulturellen Austausch, Praktika in Simbabwe und Veranstaltungen in Deutschland mit Kunstausstellungen und Fachvorträgen sind zu bekommen über hemke_00@uni-münster.de,Tel. 01712658989.

„Wer einen Baum pflanzt, weiß genau, dass er

in 30 Jahren noch Früchte trägt"

Shamiso Mupara, Umweltschützerin

Shamiso Mupara pflanzt in Simbabwe Wälder aus Baumarten an, die auszusterben drohen

Der Baum mit den scharlachroten Blüten wird auch Lucky Bean Tree genannt. In Simbabwe ist sein Name Mutiti. „Ein Wunderbaum" sagt Shamiso Mupara. „Er schützt den Boden, wird aber auch zum Färben benutzt." Im südlichen Afrika spielt er eine wichtige Rolle für das Ökosystem: Er bietet Vögeln und Insekten Nahrung und Unterschlupf. Die Menschen nutzen ihn als natürliche Mauer zum Schutz von Farmen und Wasserstellen. Seine Samen gelten als Glücksbringer, und seine Rinde wird zur Behandlung von Ohrenschmerzen verwendet" sagt Mupara.

Die 37-Jährige ist eine hochgewachsene Frau mit dunklem geflochtenem Haar. Sie lacht laut und ist meist fröhlich. Doch sie kann schnell wütend werden, wenn sie gefällte Bäume oder auf den Boden geworfenes Plastik sieht. Mupara ist eine der profiliertesten Umweltschützer*innen Simbabwes und hat sich einen Namen als Expertin für einheimische Baumarten gemacht. Diese Bäume seien auch spirituell bedeutsam, sagt sie: Sie tragen die Kultur der Simbabwer in sich. „Diese Kultur umfasst unsere Ernährungsgewohnheiten und Heilpflanzen, die Geschichte unserer Vorfahren, aber auch Zeremonien wie die für den Regen." Mit jedem Baum, der gefällt werde, gehe das Wissen über diese Traditionen verloren.

2007 machte Mupara einen Master in Umweltwissenschaften. Doch weil die Wirtschaft Simbabwes am Boden lag, bekam sie keinen Job. Darum wurde sie auf eigene Faust tätig und gründete 2013 die Environmental Buddies Zimbabwe (EBZ), eine gemeinnützige Organisation, die die einheimischen Wälder in Simbabwe schützen und den Hunger im Land bekämpfen will. Dazu forstet EBZ in ländlichen Gemeinden abgeholzte Waldgebiete wieder auf und nutzt sie als Quelle für organische Lebensmittel.

Mupara verfolgt einen Ansatz, der als „Food Forest" bekannt ist. Solche Waldgärten bestehen aus Kräutern, Sträuchern und Bäumen und versuchen, einen natürlichen Wald nachzubilden, der sich selbst reguliert.

Das fördert die Artenvielfalt und versorgt die Menschen zugleich mit Nahrungsmitteln. Bis zu 25.000 Bäumen pflanzen die rund ein Dutzend EBZ- Mitarbeiter*innen im Jahr. Zur Belohnung werden sie Eigentümer der von ihnen angelegten Waldgärten. „Sie können die Nahrungsmittel aus den Food Forests entweder verkaufen oder für den Eigenbedarf verwenden."

Mupara stammt aus Marange, einem ländlichen Bezirk im Osten Simbabwes. Esel sind hier bis heute ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Doch immer wieder sieht man auch große Lastwagen mit Lebensmitteln, die von der Europäischen Union gespendet wurden.

Marange ist eine der trockensten Gegenden des Landes. Regen fällt nur selten und Wasser ist ein kostbares Gut; meistens stammt es aus von Hand gebohrten Löchern und schmeckt salzig.

Bekannt ist Marange allerdings wegen anderer natürlicher Ressourcen: In den Nullerjahren gab es hier einen Diamantenrausch. Bäume wurden gefällt, Wälder verwüstet. Schon vorher seien viele Bäume wegen der lokalen Nachfrage nach Brennholz abgeholzt worden. Aber der Bergbau führte zur Zerstörung ganzer Waldökosysteme.

Bekannt ist Marange allerdings wegen anderer natürlicher Ressourcen: In den Nullerjahren gab es hier einen Diamantenrausch. Bäume wurden gefällt, Wälder verwüstet. Schon vorher seien viele Bäume wegen der lokalen Nachfrage nach Brennholz abgeholzt worden. Aber der Bergbau führte zur Zerstörung ganzer Waldökosysteme.

Als das Schürfen nach Diamanten schließlich verboten wurde, begannen die hungrigen Menschen damit, Holz zu verkaufen, um ihre Familien zu ernähren. „Wir mussten als Gemeinschaft einfach etwas dagegen unternehmen", sagt Shamiso. Vor neun Jahren wurde sie in Marange aktiv. Sie bohrte einen 65 Meter tiefen Brunnen und brachte ihre Gemeinde dazu, verloren gegangene einheimische Bäume wieder anzupflanzen, die dem trockenen Klima standhalten - vor allem einheimische Baumarten wie den „Leberwurstbaum"

Doch Simbabwes Wälder schrumpfen weiter - sei es aus Habgier und kommerziellen Interessen, sei es aufgrund anderer politischer Prioritäten. „Die meisten Bäume, die gefällt werden, sind wertvolle Harthölzer wie Mahagoni und Teak", sagt Mupara. Die anhaltende Abholzung und der Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft stellen dabei auch eine Bedrohung für Insekten und Tiere wie Bienen und Fledermäuse dar. Mupara setzt indes auf Artenvielfalt. Das sei auch eine bessere Strategie gegen Ernteausfälle - und damit ein Schutz vor Hunger: „Fällt die Ernte einer Pflanze aus, kann eine andere erfolgreich sein."

Mupara hofft, dass es selbst bei extremen Wetterbedingungen auch in Zukunft noch möglich sein wird, Waldgärten zu unterhalten. „Food Forests sind Lebensretter.", sagt sie. „Wir nennen uns selber ‚Maranges Food Revolution'."

Zudem sei die Wiederaufforstung einheimischer Wälder eine nachhaltige Investition in die Zukunft: „Wer einen Baum pflanzt, weiß genau, dass er in 30 Jahren noch Früchte trägt."

„Alle Augen schauen nach Simbabwe, daher ist es an der Zeit für Reformen“, so endet der Artikel von Thomas Wollermann in der Zeitschrift Welt-Sichten 2/22. Der Anlass ist, das Simbabwe die Präsidentschaft der Kimberley Process Certification Scheme 2023 übernehmen wird.

Dieses Format ist für die Kontrolle des Handels mit sogenannten Blutdiamanten eingerichtet, der Vorsitz wechselt jährlich und das vorsitzende Land hat das Recht, z.B. Kontrollkommissionen in andere Länder zu entsenden. Simbabwe wurde 2000 zu einem der wichtigsten Diamantenlieferanten weltweit. In Marenge, im Süden des Landes, wurden riesige Diamantenfelder entdeckt, die weltweit größten Funde von Rohdiamanten in der jüngeren Geschichte.

Die Nachricht von den Funden löste einen Diamantenrausch aus, der viele Menschen anlockte. Im Oktober 2009 beschloss die Regierung, diesen ungeregelten Abbau zu unterbinden, setzte das Militär mit brutaler Gewalt gegen die Schürfer ein und besetzte die entstandene Kraterlandschaft. Bei dieser Aktion unter dem Namen Operation Hakudzokwi , zu deutsch ohne Wiederkehr, kamen mehr als 200 Menschen ums Leben, ein blutiger Auftakt für Simbabwes Einstieg in den Diamantenhandel.

Allerdings bleiben diese Diamanten in Europa und in den USA derzeit noch unverkäuflich. Grund dafür sind die Sanktionen gegen die Minerals Marketing Corporation of Simbabwe, das Staatsunternehmen für den Kauf und die Vermarktung sämtlicher Mineralien Simbabwes außer Gold.

Es gibt immer wieder Berichte über ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Marenge, die Beziehungen zwischen der Mine und den Menschen in der Region sind angespannt. Etwa zur selben Zeit, als Simbabwe den stellvertretenden Vorsitz des Kimberley Prozesses erhielt, wurde der 90 jährige Robert Chiadzwa, Vorsteher des Dorfes Chiadzwa, zusammen mit weiteren 28 Dorfbewohnern verhaftet, nachdem die gegen das Verhalten der Bergbauunternehmen Anjin Investments, einem zwielichtigen Joint Venture zwischen einem chinesischen Konzern und der Matt Bronze Enterprise, einem Unternehmen, das zum Wirtschaftsimperium des simbabwischen Militärs gehört, protestiert hatten.

Die Arbeitsbedingungen in den Diamantenminen sind häufig entsetzlich. Dort arbeiten Kinder ohne Schutzkleidung und hohem Verletzungsrisiko, die Anlagen sind schlecht belüftet und die Arbeitszeiten lang. Nach Schätzungen sterben jedes Jahr etwa 40 Arbeitende.

Jetzt gibt es eine gewisse Hoffnung, dass, wenn Simbabwe den Vorsitz des Kimberley Prozesses übernimmt, die weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen in den Minen und der Schmuggel in Simbabwe ein Ende findet. Für die simbabwische Zivilgesellschaft und die Medien ist es allerdings noch wie vor schwierig, Informationen über Abbauverträge oder Einnahmen aus dem Diamantengeschäft zu erhalten. Verkäufe und Lagerbestände unterliegen der Geheimhaltung. Laut dem Rechnungshof konnten 2019 Steine im Wert von 140 Millionen US Dollar aufgrund von Unstimmigkeiten in den Aufzeichnungen nicht ordentlich verbucht werden.

Mehr als die Hälfte der 15 Mill. Einwohner des Landes werden von der Weltbank als extrem arm eingestuft. Und das, obwohl Simbabwe die Kornkammer des südlichen Afrikas war. Wenn der Kimberley Prozess den Bürgern Simbabwes Nutzen bringen soll, muss sich die zweifelhafte Art und Weise, wie die Geschäfte mit den Edelsteinfeldern im Osten des Landes geführt werden, rasch und radikal ändern. Der Hoffnungsschimmer ist, dass Simbabwe sich nun keine Blöße mehr leisten kann da von ihm erwartet wird, dass es Würdenträger des Kimberley Prozesses empfängt, Überprüfungsmissionen in Mitgliedstaaten schickt und Gastgeber der jährlichen Vollversammlung und der halbjährlichen Zwischensitzungen ist. Ein Land kann schwerlich eine wichtige Position im Kimberley Prozess inne haben und zugleich gegen dessen Bestimmungen verstoßen, so die Hoffnung.

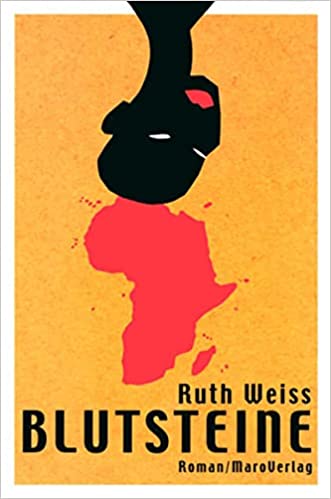

Während ich dieses schreibe, liegt neben mir das Buch von Ruth Weiss, Blutsteine, herausgegeben 2003 bei Maro, das im Jahre 1976 beginnt und an einem fiktiven Land Bayemba in Südafrika beschreibt, wie das Geschäft mit den Diamanten abläuft. Spannend und kenntnisreich geschrieben, die Autorin war viele Jahrzehnte Wirtschaftsjournalistin im südlichen Afrika. Es soll niemand sagen, er oder sie hätte nicht gewusst, wie diese Geschäfte stattfinden. Ruth lässt vor 20 Jahren (!) einen der Protagonisten in ihrem Buch reflektieren „ ich dachte an die Zivilbevölkerung der betroffenen Länder, die gehetzt und gejagt wurden. Endlich ging mir ein Licht auf. Die Kriege in einigen dieser Länder hatten etwas gemeinsam: Diamanten! Wieviel kosten die glitzernden Steine heute? 300 $ pro Karat. Das bedeutete, dass es sich für einen Händler lohnte, dass De-Beers-Monopol zu umgehen. Genau wie es sich für den starken Mann einer Region lohnte, den Bergwerken seinen Schutz zu verleihen. Diamanten bedeuten das große Geld. Bei einem Umsatz von mehreren Millionen konnte es sich eine Lokalgröße erlauben, einige Tonnen Waffen zu erwerben. Das System des kontrollierten Diamantenzuflusses in den Markt war dabei zu zerbröckeln. Das war es, was die Kriege entfachte.“ (S.27) Das Buch ist auch heute noch lesenswert, weil der Kampf um die Diamanten und vor allem um Coltan weiter geht. Der vollständige Artikel, aus dem ich zitiert habe, finden Sie in der Zeitschrift Welt- Sichten, die ich allen, die an dem, was in der südlichen Halbkugel der Welt passiert interessiert sind, ans Herz lege.

Während ich dieses schreibe, liegt neben mir das Buch von Ruth Weiss, Blutsteine, herausgegeben 2003 bei Maro, das im Jahre 1976 beginnt und an einem fiktiven Land Bayemba in Südafrika beschreibt, wie das Geschäft mit den Diamanten abläuft. Spannend und kenntnisreich geschrieben, die Autorin war viele Jahrzehnte Wirtschaftsjournalistin im südlichen Afrika. Es soll niemand sagen, er oder sie hätte nicht gewusst, wie diese Geschäfte stattfinden. Ruth lässt vor 20 Jahren (!) einen der Protagonisten in ihrem Buch reflektieren „ ich dachte an die Zivilbevölkerung der betroffenen Länder, die gehetzt und gejagt wurden. Endlich ging mir ein Licht auf. Die Kriege in einigen dieser Länder hatten etwas gemeinsam: Diamanten! Wieviel kosten die glitzernden Steine heute? 300 $ pro Karat. Das bedeutete, dass es sich für einen Händler lohnte, dass De-Beers-Monopol zu umgehen. Genau wie es sich für den starken Mann einer Region lohnte, den Bergwerken seinen Schutz zu verleihen. Diamanten bedeuten das große Geld. Bei einem Umsatz von mehreren Millionen konnte es sich eine Lokalgröße erlauben, einige Tonnen Waffen zu erwerben. Das System des kontrollierten Diamantenzuflusses in den Markt war dabei zu zerbröckeln. Das war es, was die Kriege entfachte.“ (S.27) Das Buch ist auch heute noch lesenswert, weil der Kampf um die Diamanten und vor allem um Coltan weiter geht. Der vollständige Artikel, aus dem ich zitiert habe, finden Sie in der Zeitschrift Welt- Sichten, die ich allen, die an dem, was in der südlichen Halbkugel der Welt passiert interessiert sind, ans Herz lege.

Peter Schrage-Aden

Buchtipp:

Ruth Weiss

Blutsteine MaroVerlag 2003

Lektorat: Lutz Kliche

www.Ruth-Weiss-Gesellschaft.de

Was versteht man unter dem Kimberley Abkommen?

Der Kimberley-Prozess ist ein komplexes System, das über staatliche Herkunftszertifikate den Handel mit sogenannten Blutdiamanten unterbinden soll. Als Blutdiamanten werden geschmuggelte Diamanten bezeichnet, durch die verschiedene Kriege in Afrika finanziert wurden bzw. werden.

Was regelt der Kimberley-Prozess?

Der Rat der Europäischen Union hat mit der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 vom 20. Dezember 2002 ( KP-VO ) das Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten umgesetzt, das den Handel mit Blut- und Konfliktdiamanten unterbinden soll.

Was sind konfliktfreie Diamanten?

Als Blutdiamanten werden (Roh-)Diamanten bezeichnet, durch deren Verkauf bewaffnete Konflikte finanziert werden. Derzeit verpflichten sich im Kimberley-Prozess 54 Teilnehmer, die insgesamt 80 Staaten repräsentieren, nur als konfliktfrei zertifizierte Diamanten in den legalen Handel gelangen zu lassen.

Was sind Blutdiamanten einfach erklärt?

Ein Blutdiamant oder Konfliktdiamant ist nach Definition des Kimberley-Abkommens ein Diamant, mit dessen Erlös gewalttätige Konflikte finanziert werden. ... Als Blutdiamanten sollen nach ihnen alle Diamanten bezeichnet werden, die unter Verletzung von Menschenrechten abgebaut werden.

Liebe Mitglieder und Freunde des Zimbabwe Netzwerks,

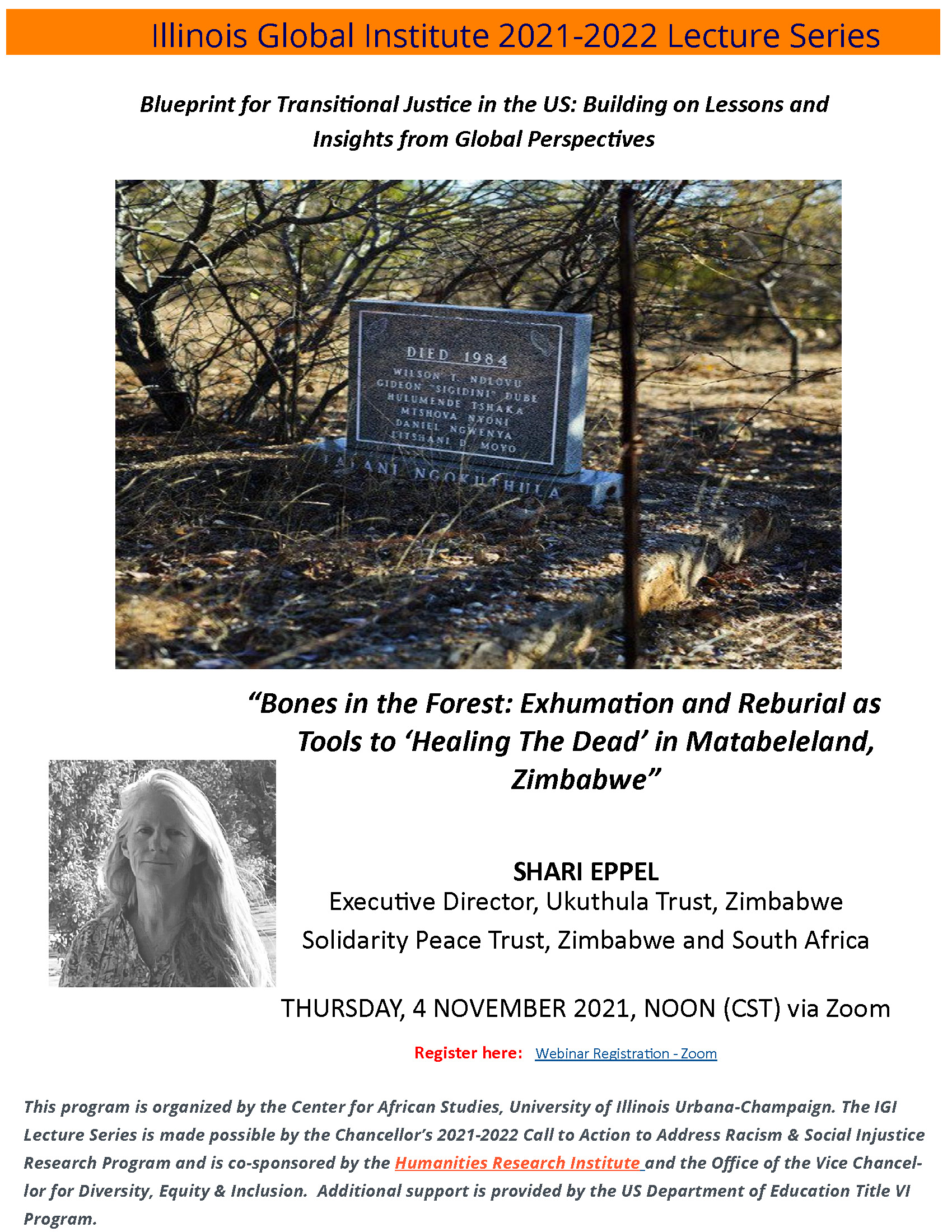

wir möchten Euch/Sie auf eine Online-Veranstaltung von Shari Eppel hinweisen. Sie findet 2 Tage vor unserer Veranstaltung (6.11.) am 4. 11. statt, der auch als Vorbereitung für unsere Diskussion dienen kann.

Shari Eppel schreibt dazu:

Für den Fall, dass eines Ihrer Mitglieder Interesse hat, füge ich einen Flyer für einen Vortrag bei, den ich am 4. November halten werde und für den sich, so glaube ich, jeder anmelden kann. Er findet um 12 Uhr mittags amerikanischer Zeit (CST) statt, die, wie ich glaube, 6 Stunden hinter der deutschen Zeit liegt, so dass es am 4. November 18.00 Uhr wäre. Ich werde über unsere Erfahrungen hier in Simbabwe sprechen, insbesondere im Zusammenhang mit den Exhumierungen und Umbettungen, und auch darüber, wie unsere Erfahrungen in den USA relevant sein könnten, da sie sich für Gerechtigkeit in Bezug auf ihre eigene Vergangenheit in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen einsetzen.

Mit Klick auf das Bild (unten) könnt ihr euch zum Online-Vortrag anmelden.

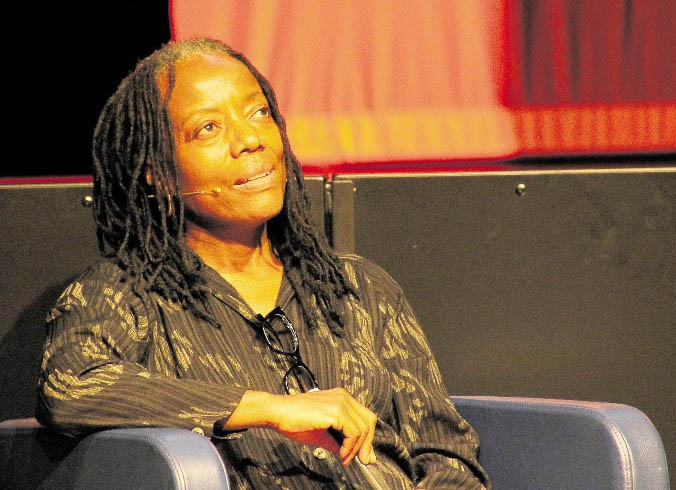

Ahaus. Die frischgebackene Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, die Autorin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe, war zu Gast in Ahaus und hat ihre Bücher in der Stadthalle vorgestellt.

Von Elvira Meisel-Kemper Samstag, 30. Oktober 2021

Autorin Tsitsi Dangarembga war in Ahaus zu Gast. Meisel-Kemper

Von September bis Mitte November ist Tsitsi Dangarembga, frisch gekrönte Preisträgerin des Deutschen Buchhandels des Jahres 2021, auf Lesereise in Deutschland unterwegs. Die Stadt Ahaus, das aktuelle Forum VHS Ahaus, die Deutsch-Simbabwische Gesellschaft, die evangelische Christusgemeinde und der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken hatten sie zwischen den Stationen in großen Städten ins beschauliche Ahaus eingeladen.

Nachmittags trug sie sich nach einer herzlichen Begrüßung durch Bürgermeisterin Karola Voß ins Goldene Buch der Stadt im Rathaus ein. Abends stand sie bei einem Gespräch in der ausverkauften Stadthalle VHS-Leiter Dr. Nikolaus Schneider und Kerstin Hemker (Deutsch-Simbabwische Gesellschaft) Rede und Antwort.

Musikalische Sensibilisierung

Die Weltmusiker Rhani Krija (Percussion) und Njami Sitson (Gesang) sensibilisierten die Besucher für den Abend. Schauspielerin Carola von Seckendorff las aus Tsitsi Dangarembgas autobiografischen Romanen „Aufbrechen“ (1988) und „Überleben“ (2018).

„Es ist mir wichtig, nicht nur über mich selbst zu berichten sondern wie die Menschen sind“, relativierte Dangarembga die Bezeichnung „autobiografisch“. Dangarembga ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Dramaturgin und Filmemacherin. Sie gründete verschiedene Organisationen, um filmschaffende Frauen in Afrika zu unterstützen und zu fördern.

Erster Frauenroman in Afrika

Tsitsi Dangarembga lebte beim Fall der Mauer in Berlin. „Deutschland hat sich der Welt geöffnet“, war ihre Beobachtung der Veränderung seit der Wiedervereinigung. Kerstin Hemker leitete mit einer kurzen Einführung zum ersten Roman „Aufbrechen“ von Dangarembga über. Dies war 1988 der erste Frauenroman in Afrika. Darin beschreibt die Autorin den zähen Kampf des Mädchens Tambu um Bildung und Anerkennung. Tambu wächst in kleinbäuerlichen Verhältnissen auf. Ihr Bruder darf zur Schule gehen, sie nicht. Erst als ihr Bruder stirbt, darf sie seinen Platz in der Schule einnehmen.

Es ist für das Mädchen ein Quantensprung, der sie ihrer Herkunft entfremdet.

In ihre Beschreibung des Lebens von Tambu ließ die Autorin die Bildungsmöglichkeiten im damaligen Rhodesien einfließen. „Es gibt so viele Facetten in diesem Buch. Die Kolonialisierung ist ein großes Trauma“, ergänzte die Autorin. „Für schwarze Kinder gab es lange Jahre die Bantu-Bildung. Sie lernten Schreiben und Rechnen, mehr nicht. Nach der Unabhängigkeit 1980 wurde das Schulgeld abgeschafft, damit alle Kinder zur Schule gehen konnten, und mit der Schulsteuer wiedereingeführt. Das können sich viele Familien für die Mädchen nicht leisten“, so die Autorin

Die Emanzipation der Frau durch Bildung und Selbstbestimmung werde durch die Kirchen überhaupt nicht gefördert. „Charismatische Kirchen verschlimmern das noch. Achtjährige Mädchen werden verheiratet“, so Dangarembga.

Der Band „Überleben“ bestätigte die Aussichtslosigkeit der Frauen im wirtschaftlich gebeutelten Simbabwe zusätzlich. Tambu ist in diesem Buch 40 Jahre alt, lebt in Harare, ist vereinsamt, verbittert und arbeitslos.

Auch das berührte die Besucher, die hochinteressiert der dreistündigen Veranstaltung aus Musik, Lesung und Interview folgten.

Am Ende stand begeisterter Applaus für die Preisträgerin.